老赖被限制高铁飞机出行(老赖出行受限高铁飞机)

老赖出行受限:高铁飞机成“禁区”,失信代价几何?

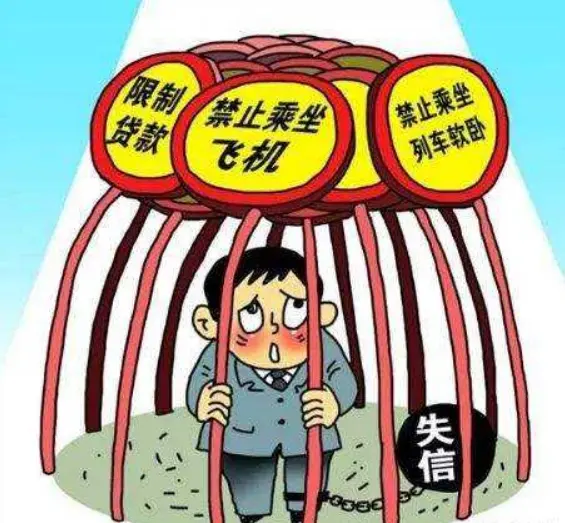

本文将深入探讨“老赖”——即失信被执行人因失信行为被限制高铁、飞机等高消费出行的相关政策与影响。通过分析政策背景、实施细则、具体案例以及社会反响,揭示这一措施对失信人生活的深远影响,同时探讨其在维护社会诚信体系中的作用与局限性。文章还将关注失信人如何通过履行义务摆脱限制,以及公众对这一政策的看法。如果你对失信惩戒机制感兴趣,或想了解“老赖”出行受限的具体细节,这篇文章将为你提供全面而详尽的解读。

1. 什么是“老赖”及其出行限制政策?

在中国的法律体系中,“老赖”是指那些有能力履行法院判决或裁定却拒不执行的失信被执行人。这类人群往往通过隐藏财产、转移资产等方式逃避债务,严重损害了债权人的合法权益。为了加强对失信行为的惩戒,最高人民法院于2013年发布《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,并联合多部门推出了一系列限制措施,其中最引人注目的便是对失信人出行方式的限制,具体包括禁止乘坐高铁和飞机等高消费交通工具。

这一政策的出台,旨在通过限制失信人的高消费行为,迫使其履行法律义务,同时也向社会传递一个信号:失信行为将付出高昂的代价。出行限制不仅影响失信人的日常生活,也对其社会形象和商业活动造成深远影响,成为诚信体系建设的重要一环。

1.1 政策出台的背景

随着中国经济的快速发展,债务纠纷案件逐年增加,而部分被执行人恶意逃避债务的现象愈发严重。传统的执行手段,如财产查封、冻结等,往往难以触及隐藏资产的失信人,执行难成为司法实践中的一大痛点。为此,最高人民法院联合国家发改委、铁路总公司、民航局等部门,逐步完善了失信惩戒机制,推出了包括出行限制在内的多项措施,旨在通过限制高消费行为对失信人形成心理和实际压力。

出行限制政策的实施,既是对失信行为的精准打击,也是对社会诚信文化的有力倡导。它不仅针对个人的高消费行为,还涉及其担任法定代表人或高管的企业,确保失信行为无处遁形。

1.2 限制的具体范围

根据相关规定,失信被执行人被纳入“失信黑名单”后,将被禁止乘坐高铁(包括G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位)以及飞机。此外,失信人还被限制购买软卧、轮船二等以上舱位等高消费交通工具的票务服务。这些限制措施通过全国信用信息共享平台与交通部门联网实现,一旦失信人尝试购票,系统将自动拦截。

值得注意的是,限制并非“一刀切”。对于因生活必需或紧急情况需要出行的失信人,法院可根据实际情况临时解除限制,但前提是必须提供充分的证明材料。这一规定体现了政策的人性化一面,同时也确保了惩戒的公正性。

2. 出行限制对“老赖”的影响

出行限制作为一种非经济性的惩戒手段,对失信人的生活和社交活动产生了深刻影响。尤其是在现代社会,高铁和飞机已成为商务人士和普通民众的重要出行方式,限制措施直接切断了失信人的高效出行渠道,迫使他们重新审视自己的行为。

此外,这一政策还通过公开失信人信息,将其置于社会监督之下,进一步加大了失信行为的社会成本。许多失信人在面临出行受限后,不得不主动与法院联系,寻求和解或履行义务,以摆脱“黑名单”的束缚。

2.1 日常生活受阻

对于许多习惯了高铁和飞机出行的失信人来说,出行限制意味着他们只能选择普通列车、长途汽车等耗时较长的交通工具。这不仅增加了出行的时间成本,还可能导致错过重要的商务会议或家庭活动。例如,一位被列入失信名单的商人曾表示,因无法乘坐高铁,他错过了一场关键的合同谈判,最终导致生意失败。

此外,出行限制还可能影响到失信人的家庭成员。例如,子女就学、探亲等活动也会因无法购买高铁或机票而受到间接影响,这种“连带效应”进一步加剧了失信人的心理压力,迫使他们正视自己的失信行为。

2.2 社会形象受损

被列入失信黑名单并公开信息后,失信人往往会面临社会舆论的压力。尤其是在商业圈中,失信记录可能直接影响其信誉,导致合作伙伴对其失去信任。一位企业主因失信被限制乘坐飞机,无法参加行业峰会,最终被同行质疑其经营能力,业务量大幅下降。

这种社会形象的受损,不仅是经济上的损失,更是精神上的打击。许多失信人在接受采访时表示,出行限制让他们感到“无地自容”,这种耻辱感往往比经济处罚更具威慑力。

3. 典型案例:出行限制如何改变“老赖”

出行限制政策的实施效果如何?通过一些典型案例,我们可以窥见其对失信人行为的深刻影响。这些案例不仅展示了政策的执行力度,也反映了失信人从抗拒到主动履行的心路历程,凸显了诚信体系建设的实际成效。

以下是两个具有代表性的案例,分别涉及个人债务和企业债务,展现了出行限制在不同场景下的作用。

3.1 案例一:个人债务履行

某地一名个体经营者因拖欠银行贷款被列入失信黑名单,限制乘坐高铁和飞机。起初,他对限制措施不以为然,认为可以通过其他交通工具解决问题。然而,当他需要紧急前往外地处理一笔业务时,却因无法购买高铁票而错失机会,最终导致经济损失数十万元。

在巨大的经济和心理压力下,他主动联系法院,与债权人达成和解协议,并一次性偿还了全部欠款。法院随后将其从失信名单中移除,他感慨道:“失信的代价太大了,早知道就应该早点还款。”这个案例充分说明,出行限制能够有效促使失信人履行法律义务。

3.2 案例二:企业法定代表人受限

某公司因拖欠供应商货款被法院判决支付巨额赔偿,其法定代表人被列入失信名单,禁止乘坐飞机。这位法定代表人在一次重要的商务谈判中,因无法及时赶到而导致合作失败,公司信誉进一步受损。最终,他不得不变卖部分资产用于清偿债务,以摆脱失信限制。

这一案例表明,出行限制不仅针对个人行为,还通过对企业法定代表人的限制,间接影响企业经营,形成了对失信行为的多维度惩戒。

4. 社会反响与政策争议

出行限制政策自实施以来,引发了社会各界的广泛讨论。一方面,许多人认为这是对失信行为的有力惩戒,有助于维护社会公平与诚信;另一方面,也有人质疑其可能存在“一刀切”的问题,认为部分失信人因客观原因无法履行义务,限制措施可能对其生活造成过度影响。

此外,如何平衡惩戒与人权保障,也是政策执行中需要关注的重点。以下从正反两方面分析社会对这一政策的看法。

4.1 正面评价:诚信体系的守护者

支持者认为,出行限制政策是构建社会诚信体系的重要手段。通过限制失信人乘坐高铁和飞机,不仅提高了失信行为的成本,也对潜在的失信者形成了威慑。一位法律工作者表示:“这种措施让失信人无处遁形,真正体现了法律的威严。”

此外,政策还促进了司法执行效率的提升。据统计,自失信惩戒机制实施以来,全国范围内主动履行债务的案件数量显著增加,执行难问题得到了一定程度的缓解。

4.2 负面声音:人权与公平的考量

然而,也有人对政策的公平性提出质疑。例如,一些失信人因经济困境而非主观恶意导致债务无法清偿,出行限制可能进一步加剧其生活困难。一位学者指出:“政策应区分恶意失信与客观无力偿还的情况,避免对后者造成不必要的伤害。”

此外,出行限制的“连带效应”也引发争议。例如,失信人的子女因父母失信而无法购买高铁票参加考试,这种情况是否合理,值得进一步探讨和完善。

5. 如何摆脱出行限制?

对于被列入失信名单的人来说,摆脱出行限制并非没有可能。根据相关规定,只要失信人履行了法院判决或裁定的义务,或与债权人达成和解协议,法院便可将其从失信名单中移除,恢复其乘坐高铁和飞机的权利。

此外,失信人还可以通过申请临时解除限制的方式,应对紧急情况。以下是具体的操作流程和注意事项。

5.1 履行义务与移除名单

失信人若想彻底摆脱限制,最直接的方式是主动履行债务或支付赔偿。履行完毕后,可向执行法院申请撤销失信信息,一般在3个工作日内即可完成信息更新,恢复正常出行权利。这一过程体现了政策的最终目的——通过惩戒促成义务的履行。

值得注意的是,若失信人仅部分履行义务,法院可能不会立即撤销限制,需根据具体情况进行裁定。因此,建议失信人尽早与法院和债权人沟通,制定可行的还款计划。

5.2 临时解除限制的申请

在特殊情况下,如因就医、奔丧或子女考试等紧急需求,失信人可向法院申请临时解除出行限制。申请时需提交相关证明材料,并说明出行目的及必要性。法院审核通过后,会出具临时许可,确保失信人在特定时间和线路内可乘坐高铁或飞机。

这一机制体现了政策的人性化设计,避免了因“一刀切”而导致的不公,同时也保证了惩戒的严肃性。

出行限制政策作为失信惩戒的重要手段,通过限制失信人乘坐高铁和飞机,有效提高了失信行为的成本,促使许多“老赖”主动履行义务。这一政策不仅维护了司法权威,也为社会诚信体系的建设提供了有力支撑。然而,政策在执行中仍需不断完善,确保惩戒与人权保障之间的平衡。

对于每一个公民来说,诚信是立身之本。失信不仅会带来经济损失,更可能影响个人和家庭的正常生活。希望通过这一政策的实施,更多人能够意识到诚信的重要性,自觉维护社会公平与正义,共同营造诚信和谐的社会环境。