365出行限高令真假(出行限高令真相揭秘)

# 365出行限高令真假:出行限高令真相揭秘

随着互联网信息的快速发展,关于“365出行限高令”的传闻在网络上广泛传播,引发了公众的热烈讨论。有人认为这是政府为限制高消费出行而推出的新政策,也有人质疑其真实性,认为是谣言或误解。本文将围绕“365出行限高令”的真假展开详细探讨,通过多方查证和分析,揭开这一传闻背后的真相。同时,我们将深入剖析相关政策背景、公众反应以及如何辨别网络谣言,帮助读者全面了解事件始末,避免被虚假信息误导。如果你也对这一话题感到好奇,欢迎继续阅读,探寻**出行限高令**的真实面貌。

##1. 什么是“365出行限高令”?

近年来,网络上关于“365出行限高令”的讨论层出不穷。这一说法最早出现在一些社交媒体平台和论坛中,声称政府或相关部门推出了一项新政策,限制部分人群的高消费出行行为,如购买高铁票、飞机票等。据传,该政策被称为“365出行限高令”,意指一年365天都对特定人群的出行进行限制。

这一传闻一经传播,便引发了广泛关注。不少人对此表示担忧,认为这可能与**失信被执行人**的限制措施有关;而另一些人则怀疑其真实性,认为是网络谣言的产物。那么,这一政策到底是否存在?它的具体内容又是什么?我们将在下文中逐一探讨。

###

1.1 “限高令”的概念来源

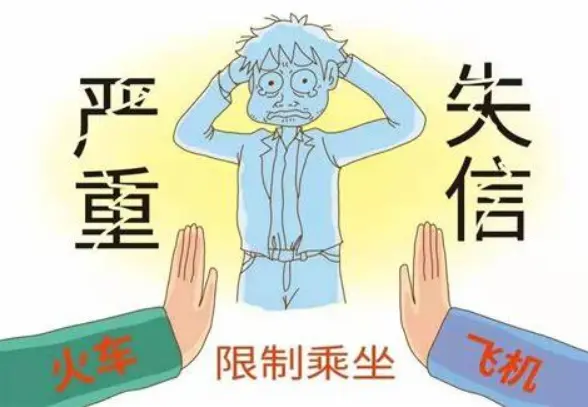

“限高令”这一名词并非凭空出现,它实际上与法院对失信被执行人(俗称“老赖”)的限制措施有关。根据我国《民事诉讼法》和相关司法解释,法院有权对拒不履行法律义务的被执行人采取限制高消费的措施,包括禁止乘坐飞机、高铁等交通工具。

这一措施的目的是为了督促被执行人履行债务,维护社会公平。然而,网络上流传的“365出行限高令”似乎将这一概念进行了夸大和曲解,声称其适用于更广泛的人群,而不仅仅是**失信被执行人**。

###

1.2 网络传闻的具体内容

根据网络上的说法,“365出行限高令”不仅针对失信人员,还可能涉及某些特定职业或收入群体,甚至有人称这是为了控制疫情或节约资源而推出的临时政策。这些传言内容五花八门,缺乏统一标准和权威来源。

值得注意的是,这些传闻往往伴随着一些耸人听闻的标题和未经证实的数据,容易引发公众的恐慌情绪。因此,我们有必要对这些信息的**真实性**进行深入挖掘。

##2. “365出行限高令”是否真实存在?

为了验证“365出行限高令”的真实性,我们查阅了多个权威信息来源,包括政府官网、司法部门公告以及主流媒体报道。结果显示,目前并无任何官方文件或政策明确提到“365出行限高令”这一名称或相关内容。

事实上,所谓的“限高令”只是对失信被执行人限制高消费措施的一种通俗称呼,而非一项独立的新政策。网络上关于“365出行限高令”的说法,更多是基于对现有政策的误解或夸大。因此,可以初步判断这一传闻为**不实信息**。

###

2.1 官方政策的实际情况

根据最高人民法院的相关规定,限制高消费措施主要针对的是被列入失信被执行人名单的个人或企业。这类人群在未履行法院判决的债务之前,会被限制乘坐飞机、动车组列车一等以上座位,以及其他高消费行为,如高档酒店住宿、旅游度假等。

这些措施的实施有严格的法律依据,并非随意扩大适用范围,更不会无端针对普通公众。因此,网络上关于“365出行限高令”适用于所有人的说法,显然是**谣言**的产物。

###

2.2 谣言的传播路径

“365出行限高令”的谣言之所以能够迅速传播,与网络信息的快速扩散密不可分。一些自媒体账号为了吸引流量,可能会故意夸大事实,甚至捏造政策内容,制造恐慌情绪以获取关注。

此外,公众对政策的不熟悉以及对“限高令”这一概念的模糊认知,也为谣言的传播提供了土壤。因此,提高信息辨别能力显得尤为**重要**。

##3. 公众对“出行限高令”的反应与影响

尽管“365出行限高令”被证实为谣言,但其传播仍然对公众心理和社会舆论产生了一定影响。许多人在听到这一消息后,表现出担忧和困惑,甚至对自己的出行计划产生了疑虑。

这一现象反映了网络谣言对社会稳定的潜在威胁,同时也提醒我们,面对类似信息时,应保持理性,避免盲目相信或传播未经证实的内容。

###

3.1 公众的普遍担忧

不少网友在社交平台上表示,如果“出行限高令”真的存在,可能会对他们的生活造成不便。例如,有人担心自己因信用记录问题被限制出行,还有人认为这可能是政府对个人自由的进一步干预。

这些担忧虽然可以理解,但也反映了公众对政策细节和适用范围的**误解**。实际上,限制高消费措施只针对特定人群,且有明确的法律程序,不会对普通人产生影响。

###

3.2 谣言对社会信任的损害

谣言的传播不仅会引发公众的恐慌情绪,还可能损害社会对政府和司法部门的信任。一些人对“限高令”产生误解后,可能会质疑政策的公平性,甚至对法律的执行效果产生怀疑。

因此,及时澄清谣言、加强政策宣传,是维护社会稳定和公众信任的重要举措。相关部门应通过官方渠道发布权威信息,消除公众的**疑虑**。

##4. 如何辨别网络谣言?

在信息爆炸的时代,类似“365出行限高令”的谣言层出不穷。面对这些信息,公众需要具备一定的辨别能力,避免被虚假内容误导。以下是一些实用的方法,帮助大家识别网络谣言。

通过学习和实践这些方法,我们可以有效提高自己的信息素养,减少被谣言影响的可能性。

###

4.1 查证信息来源

辨别谣言的第一步是核查信息的来源。如果某条消息来源于不明身份的个人账号或非权威媒体,那么其可信度往往较低。建议优先参考政府官网、主流媒体等**权威渠道**的信息。

例如,关于“365出行限高令”的传闻,我们可以通过最高人民法院或交通运输部的官方网站,查询相关政策是否存在。

###

4.2 关注信息逻辑与细节

许多谣言在内容上往往存在逻辑漏洞或夸张表述。例如,“365出行限高令”声称限制所有人的出行,但并未提供具体的政策依据和实施细则,这种说法显然缺乏合理性。

因此,在阅读类似信息时,建议仔细分析其内容是否符合常理,是否存在明显的**矛盾**或不实之处。

###

4.3 不盲目转发与传播

网络谣言的传播往往依赖于公众的转发和分享。如果每个人都能做到不轻易转发未经证实的信息,谣言的扩散速度将大大减缓。

在面对“365出行限高令”这类传闻时,我们应保持冷静,待核实后再决定是否传播,以免成为谣言的**传播者**。

同时,政府和相关部门也应加强政策宣传和信息公开,及时澄清谣言,维护社会信任。作为普通公众,我们有责任提高信息辨别能力,不传播未经证实的消息,共同营造一个健康、真实的网络环境。让我们一起为打击网络谣言、维护信息安全贡献力量,拒绝被**虚假信息**蒙蔽。