限高失信人员出行(限高失信人员出行受限新规解读)

# 限高失信人员出行受限新规解读:出行限制的最新政策与影响

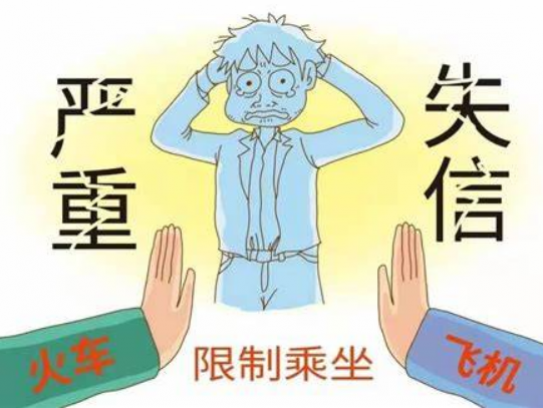

本文将深入解读针对限高失信人员的出行限制新规,详细分析政策背景、具体规定以及对失信人员生活和信用体系建设的影响。近年来,失信被执行人(俗称“老赖”)的出行限制成为社会关注的焦点,新规的出台进一步收紧了对失信人员的约束,涉及高铁、飞机等多种交通工具的使用限制。本文将从新规的内容、实施细则、法律依据到社会反响等方面进行全面剖析,帮助读者了解政策的全貌,同时探讨失信人员如何通过履行义务恢复正常出行权利,为构建诚信社会提供参考。

##1. 限高失信人员出行限制的背景

近年来,我国不断加强社会信用体系建设,失信被执行人(即“老赖”)的惩戒措施成为重点领域之一。限高政策,即限制高消费行为,是对失信人员的一种重要约束手段,旨在通过限制其非必要的高消费行为,迫使其履行法律义务。

值得注意的是,新规不仅仅是对失信人员的惩罚,更是对社会诚信文化的倡导。通过限制出行这一日常行为,政策传递出明确的信号:失信行为将付出高昂代价,从而引导公众树立诚信意识。

##2. 新规的具体内容与变化

###

2.1 限制范围的扩大

新规对失信人员的出行限制范围进行了显著扩大。过去,限高政策主要针对高铁、飞机等高消费交通工具,而如今,部分城市公交、地铁等公共交通工具也被纳入限制范围。这一变化意味着失信人员在日常出行中将面临更多不便。

具体而言,新规明确规定,失信人员不得购买高铁一等座及以上座位,不得乘坐飞机商务舱,且在部分城市,地铁实名制购票也被纳入监管范围。这意味着失信人员可能连基本的公共交通出行都会受到影响,政策的执行力度空前加大。

###

2.2 技术手段的升级

为了确保政策的有效落实,新规引入了更多技术手段。例如,通过与交通部门的联网系统,失信人员的身份信息将被实时共享,购票时一旦发现失信记录,系统将自动拒绝售票。

此外,部分地区试点使用人脸识别技术,防止失信人员通过借用他人身份信息购票出行。这种技术的应用,不仅提高了政策执行的精准性,也让失信人员规避限制的难度大幅增加。人脸识别技术成为新规实施的重要保障。

###

2.3 例外情况的明确

尽管新规加紧了对失信人员的限制,但也考虑到了人性化的一面。对于因紧急医疗、重大家庭变故等特殊情况需要出行的失信人员,可向法院申请临时解除限制,但需提供充分的证明材料。

这一规定体现了政策在严格执行与人性化关怀之间的平衡。例如,若失信人员需前往外地就医,可在提交相关医疗证明后,获得临时出行许可。不过,申请流程较为严格,防止有人借此钻空子。人性化关怀成为新规的一大亮点。

##3. 新规对失信人员生活的影响

新规的实施对失信人员的生活产生了深远影响。出行作为现代社会的基本需求,受到限制后,失信人员在工作、社交甚至家庭生活中都会面临诸多不便。

例如,一位因未履行债务而被列入失信名单的人士,可能无法乘坐高铁出差,导致错失重要的商务机会。这种限制不仅影响其个人收入,也可能波及家庭经济状况。更为严重的是,部分失信人员因无法及时赶赴外地处理事务,可能会错过挽救企业或个人信用的关键时机。

此外,出行受限还可能对失信人员的心理产生负面影响。长期处于被限制的状态,可能会导致其产生自暴自弃的情绪,反而加剧失信行为的恶性循环。因此,如何在限制与引导之间找到平衡,是政策执行中需要关注的问题。心理影响不容忽视。

##4. 新规背后的法律依据与社会意义

限高政策的法律依据主要源于《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院的相关司法解释。根据这些法律法规,法院有权对拒不履行生效法律文书的被执行人采取限制高消费的措施,以保障债权人的合法权益。

新规的出台进一步细化了法律的执行细则,明确了限制的具体范围和操作流程。这不仅增强了政策的可操作性,也为法院在执行过程中提供了更清晰的指引。法律依据为新规的实施提供了坚实基础。

从社会意义来看,新规的实施有助于推动诚信社会的建设。通过对失信行为的严厉惩戒,政策向全社会传递了诚信的重要性,鼓励公民和企业自觉遵守法律和合同约定。同时,这也为受害方提供了更有力的保障,维护了社会公平正义。

##5. 失信人员如何恢复出行权利

###

5.1 履行法律义务

对于失信人员而言,恢复出行权利的最直接途径是履行法律义务。一旦债务清偿完毕或与债权人达成和解协议,失信人员可向法院申请解除限制。

这一过程通常需要提交相关证明材料,例如还款凭证或和解协议书。法院在审核确认后,会将其从失信名单中移除,恢复其正常出行权利。履行义务是解除限制的关键。

###

5.2 申请信用修复

近年来,部分地区试点推出了信用修复机制。对于主动履行义务的失信人员,可通过参与社会公益活动或接受信用辅导等方式,缩短失信记录的保留时间。

信用修复机制为失信人员提供了改过自新的机会,但前提是必须展现出诚意和实际行动。这一机制的引入,也体现了政策在惩戒与教育之间的平衡。信用修复成为失信人员重获信任的重要途径。

##6. 社会反响与争议

新规的出台在社会上引发了广泛讨论。一方面,许多人支持政策的加严,认为这是对失信行为的有力震慑,有助于维护社会公平。特别是对于长期受到“老赖”拖欠债务的受害者而言,新规无疑是一剂强心针。

另一方面,也有人对政策的执行效果和公平性提出质疑。例如,部分失信人员因经济困难而无法履行义务,出行限制可能进一步加剧其困境。此外,限制范围的扩大是否会误伤无辜,也是公众关注的焦点。公平性争议成为讨论的热点。

针对这些争议,相关部门表示将在执行过程中不断完善政策,确保限制措施的精准性和合理性。同时,也呼吁社会各界共同参与信用体系建设,形成诚信守法的良好氛围。

##7. 未来展望:信用体系建设的方向

新规的实施只是社会信用体系建设中的一步。未来,随着技术的进步和法律的完善,信用惩戒机制将更加精准和智能化。例如,通过大数据分析,可更准确地识别失信行为,并对不同程度的失信行为采取分级惩戒措施。

此外,信用教育的重要性也将进一步凸显。通过加强诚信宣传和教育,引导公众从源头上减少失信行为的发生,才能真正实现诚信社会的目标。信用教育是未来的重点方向。