限制老赖出行有必要吗(限制老赖出行是否合理)

限制老赖出行有必要吗?探讨限制老赖出行的合理性

本文将深入探讨限制“老赖”(失信被执行人)出行的政策是否有必要,以及这一措施是否合理。通过分析限制老赖出行的法律依据、实际效果、社会影响及潜在问题,文章旨在为读者提供一个全面的视角。限制老赖出行作为一种信用惩戒手段,近年来在我国引发了广泛讨论。一方面,它被认为是督促债务人履行义务的有效方式;另一方面,也有人质疑其可能侵犯个人权利。本文将从政策背景、执行效果、公众反馈等多个角度进行剖析,力求客观呈现这一措施的利与弊,帮助读者理解其背后的复杂性与合理性。

1. 限制老赖出行的政策背景

限制老赖出行是我国近年来针对失信被执行人(俗称“老赖”)实施的一种信用惩戒措施。这一政策源于最高人民法院发布的《关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》,旨在通过限制失信人员的某些权利,促使其尽快履行法院判决的债务义务。

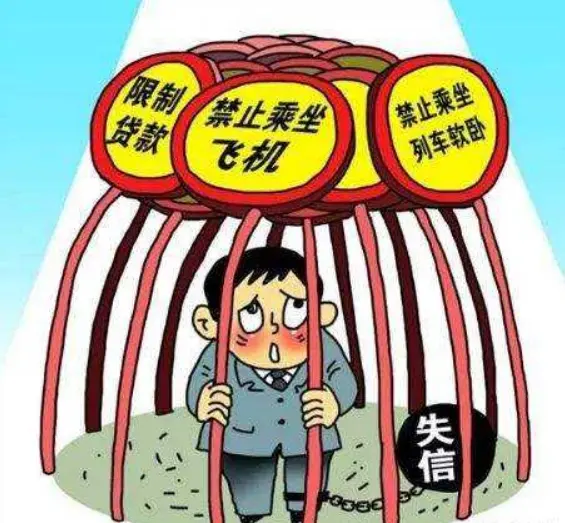

具体来说,失信被执行人将被禁止乘坐飞机、高铁等交通工具,甚至在某些情况下无法办理护照或出境。这一措施的核心目的是通过对个人生活的高消费行为加以限制,形成一种社会压力,迫使“老赖”主动偿还债务。尤其是在涉及大额债务或长期拒不执行法院判决的情况下,这种措施被视为维护司法权威的重要手段。

政策的实施离不开信用体系的建设。随着我国社会信用体系的不断完善,失信行为不仅会影响个人的经济活动,还可能波及日常生活,这也为限制出行提供了技术与法律支持。

2. 限制老赖出行的实际效果

从实施效果来看,限制老赖出行在一定程度上确实发挥了积极作用。据统计,自政策实施以来,全国范围内有数百万失信被执行人因受到限制而主动履行债务义务。这种“以限促还”的方式,为许多债权人挽回了经济损失。

例如,一些长期拖欠债务的“老赖”在无法乘坐高铁或飞机时,感受到生活不便,甚至面临社会舆论压力,最终选择与债权人协商还款。这种措施对那些有偿还能力却故意逃避债务的人形成了有效的心理威慑。尤其是在商业领域,限制出行让部分失信企业主意识到,失信不仅影响个人声誉,还可能直接导致生意受损。

然而,效果并非完全理想。对于一些确实无力偿还债务的人来说,限制出行可能进一步加剧其经济困境,导致他们更加难以恢复正常生活,进而影响债务清偿的可能性。

3. 限制老赖出行的合理性分析

3.1 支持观点:维护司法权威与社会公平

支持限制老赖出行的人认为,这一措施是维护司法权威的重要手段。法院判决的执行是法律效力的体现,如果“老赖”可以无视判决,继续过着高消费生活,势必会损害法律的严肃性与公信力。

此外,限制出行也被视为对债权人权益的保护。许多债权人因债务无法收回而陷入困境,甚至影响家庭生计。通过限制“老赖”的高消费行为,可以在一定程度上弥补债权人的损失,同时传递一个明确的信号:失信行为将付出沉重代价。

3.2 反对观点:可能侵犯个人基本权利

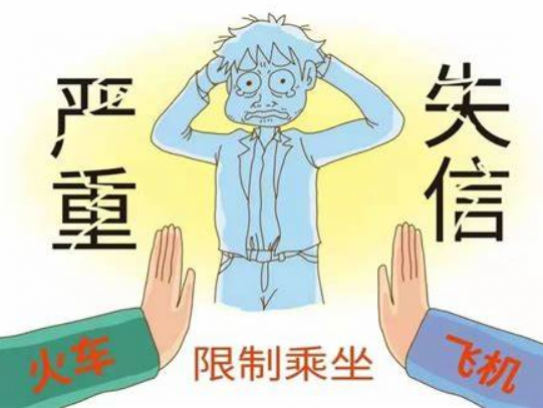

然而,反对者则认为,限制出行可能涉及对个人基本权利的侵犯。出行自由作为公民的一项基本权利,受到宪法和法律的保护。尽管“老赖”存在失信行为,但将其出行权完全剥夺,可能会导致过度惩罚的情况。

尤其是在一些特殊情况下,例如因医疗急需或家庭紧急事务需要出行时,限制措施可能对个人造成不必要的伤害。此外,对于那些因经济困难而无力偿还债务的人,限制出行并不能解决根本问题,反而可能让他们的生活雪上加霜,违背了公平原则。

4. 限制老赖出行的社会影响

限制老赖出行的政策不仅对个体产生了直接影响,也在社会层面引发了广泛讨论。一方面,这一措施在一定程度上强化了社会对诚信的重视,推动了信用文化的建设。许多人开始意识到,失信行为不再是“无关紧要”的小事,而是可能影响生活的重大问题。

另一方面,政策也引发了关于个人权利与社会责任的争论。部分公众认为,限制出行让“老赖”成为社会关注的焦点,有助于形成一种全民监督的氛围;而另一些人则担忧,这种措施可能导致对失信者的过度污名化,甚至引发社会对立情绪,影响社会和谐。

此外,政策的执行过程中也存在一定的争议。例如,如何界定“高消费”行为?是否所有失信人都应一刀切地限制出行?这些问题都可能影响公众对政策的接受度。

5. 限制老赖出行的潜在问题与改进建议

5.1 潜在问题:执行标准不一与误伤风险

在实际执行中,限制老赖出行的政策存在一些潜在问题。首先是执行标准的差异性。由于各地法院和相关部门的操作标准不一,可能导致部分失信人被过度限制,而另一些人却“漏网”,影响政策的公平性。

其次,存在误伤无辜的风险。例如,一些因客观原因(如经济下行或意外事故)而无力偿还债务的人,也可能被列入失信名单,遭受不必要的限制。这种情况不仅对个人不公平,也可能损害政策的公信力,影响公众对司法公正的信任。

5.2 改进建议:完善政策细则与救济机制

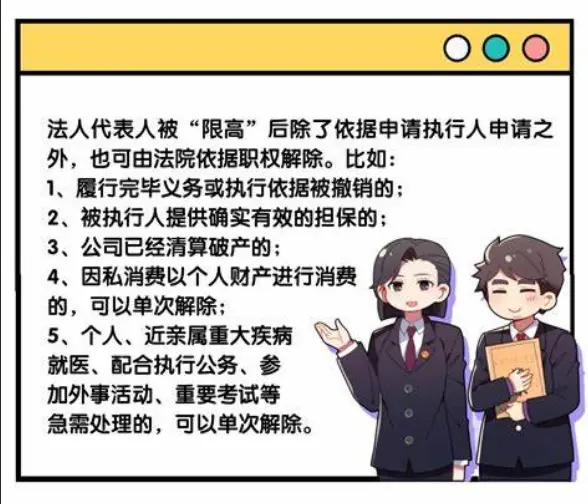

针对上述问题,可以通过完善政策细则来提高限制措施的合理性。例如,明确区分恶意失信与非恶意失信,对后者提供更多的缓冲期或救济渠道,避免“一刀切”的限制方式。

此外,建立完善的申诉与救济机制也至关重要。对于因特殊情况需要出行的失信人,可以设置临时豁免机制,确保其基本权利不受侵害。同时,加强对失信名单的动态管理,及时移除已履行义务或符合条件的人员,避免长期限制对个人造成不必要的生活压力。

6. 限制老赖出行的国际对比

在国际范围内,针对失信行为的惩戒措施并非我国独有。许多国家和地区也通过信用体系对失信者施加限制,但具体方式和程度有所不同。例如,美国的信用评分系统会对失信者的贷款、租房等行为产生深远影响,但较少直接限制出行自由。

相比之下,我国的限制老赖出行措施更为直接且严厉。这种差异一方面体现了我国对司法执行的高度重视,另一方面也反映出不同国家在平衡个人权利与社会利益时的不同取向。借鉴国际经验,我国可以在政策设计中更加注重人性化,避免过度限制对个人生活的冲击,同时确保对恶意失信者的有效惩戒。

通过对比可以看出,限制老赖出行在全球范围内并非孤例,但如何在执行中找到权利与义务的平衡点,仍是各国面临的共同挑战。

综合以上分析,限制老赖出行作为一种信用惩戒措施,具有一定的必要性和合理性。它在维护司法权威、保护债权人权益、促进社会诚信建设方面发挥了积极作用。然而,政策的执行也存在一定的问题,如可能侵犯个人基本权利、执行标准不一等,需通过完善细则与救济机制加以改进。

从长远来看,限制老赖出行不应是唯一的惩戒手段,而应与其他措施(如经济处罚、信用修复等)相结合,形成一个更加科学、公平的信用惩戒体系。只有在保障个人基本权利的同时,有效遏制失信行为,才能真正实现政策的初衷,维护社会公平与正义。

对于“限制老赖出行是否合理”这一问题,或许没有绝对的答案。但通过不断优化政策设计与执行方式,我们可以在个人权利与社会利益之间找到更好的平衡点,为建设诚信社会贡献力量。