老赖出行坐什么车(老赖出行偏好哪种交通工具)

老赖出行坐什么车?揭秘老赖出行的交通工具偏好

在当今社会,“老赖”这一词汇已成为失信被执行人的代名词,他们因拒不履行法院判决而被列入失信名单,其生活和出行方式也备受关注。那么,老赖出行偏好哪种交通工具?他们是否会选择高调的私家车,还是低调的公共交通?本文将从老赖的心理、行为特征、社会限制等多个角度,深入探讨老赖出行的交通工具选择偏好,分析他们可能面临的法律限制与现实困境,并结合实际案例揭示其出行方式背后的深层原因。通过这篇文章,我们希望为您揭开老赖出行方式的神秘面纱,了解他们的真实处境。

老赖出行方式的背景与现实困境

老赖,即失信被执行人,通常是指那些有能力但拒不履行法院判决义务的人。根据中国法律,失信被执行人会受到一系列限制,包括出行限制、消费限制等。这些限制直接影响了他们的交通工具选择。作为一个特殊的群体,老赖的出行方式往往受到多重因素的影响,既有法律层面的约束,也有个人经济状况和心理状态的考量。

在现实生活中,老赖的出行方式往往呈现出多样性和隐蔽性。一方面,他们可能试图通过低调的方式避免被发现;另一方面,一些老赖依然保持高调作风,试图通过某些手段规避限制。接下来,我们将从多个角度分析老赖的出行偏好及其背后的原因。

1. 老赖出行受限的法律背景

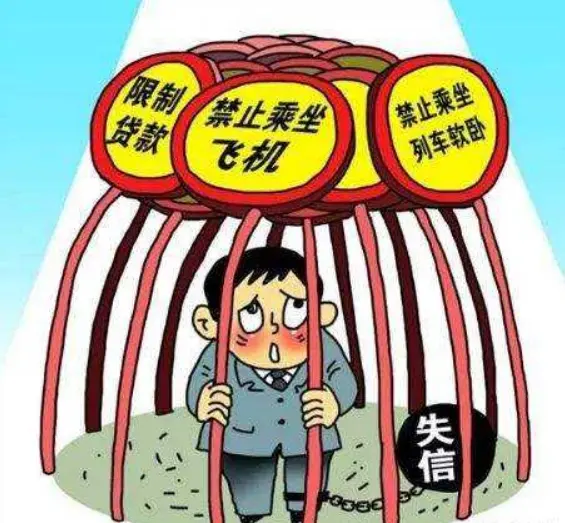

根据《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的相关规定,失信被执行人会被纳入“失信名单”,并面临多项限制,其中就包括出行限制。例如,老赖被禁止乘坐飞机、高铁等高档交通工具。这一措施旨在通过限制其高消费行为,迫使其履行法律义务。

具体而言,老赖无法购买飞机票,也不能乘坐高铁二等座及以上座位,甚至在一些地方连普通列车软卧车厢都被限制。这一限制直接导致老赖在长途出行时更倾向于选择普通列车硬座或长途汽车等低成本交通工具。此外,出行限制还可能迫使他们更多依赖私家车或拼车服务,以规避公共交通的身份核查。

1.1 法律限制的具体影响

法律对老赖出行的限制不仅仅体现在交通工具的选择上,还包括出行范围的缩小。一些老赖由于担心被执行人追踪,可能会避免跨省或跨市出行,选择在本地活动。这种心理和法律的双重压力,使得他们的出行半径明显缩小。

此外,法律限制还可能引发一系列连锁反应。例如,老赖无法通过正规渠道购买高铁票或机票,可能会转向非正规渠道,甚至使用他人身份信息购票。这种行为不仅增加了被发现的风险,也进一步凸显了他们在出行上的隐蔽性需求和对低调交通工具的偏好。

2. 老赖出行的心理因素分析

老赖的出行方式选择不仅受到法律限制的影响,还与其心理状态密切相关。许多老赖在成为失信被执行人后,会产生一种逃避心理,试图通过低调出行减少被执行人或债权人发现的概率。因此,他们在选择交通工具时,往往优先考虑隐蔽性和便利性。

例如,一些老赖可能会选择私家车作为主要出行工具,因为私家车不仅可以避免公共交通的身份核查,还能随时调整路线,降低被追踪的风险。然而,对于那些经济状况较差的老赖来说,私家车可能是一种奢侈品,他们更倾向于选择公共交通中的低成本选项,如普通公交车或共享单车。

2.1 隐蔽性需求的体现

隐蔽性是老赖出行方式选择中的一个核心因素。为了不引起他人注意,他们可能会刻意避开人流量较大的交通枢纽,如高铁站或机场,转而选择偏僻的长途汽车站或乡村小路。这种行为反映了他们对暴露身份的恐惧,也进一步影响了他们对交通工具的选择。

此外,一些老赖可能会选择夜间出行,以减少与他人接触的机会。这种心理需求使得他们在出行时间和路线规划上更加谨慎,甚至不惜花费更多时间选择偏僻交通方式。

3. 老赖出行方式的具体偏好

在法律限制和心理需求的双重作用下,老赖的出行方式呈现出一定的规律性。以下将从短途出行和长途出行两个方面,分析他们可能选择的交通工具及其背后的原因。

3.1 短途出行的交通工具偏好

对于短途出行,老赖通常更倾向于选择成本低、隐蔽性高的交通方式。例如,共享单车和电动车成为许多老赖的首选,因为这些工具不仅经济实惠,还能灵活穿梭于城市小巷,避免被发现。

此外,一些老赖可能会选择步行或乘坐普通公交车,以进一步降低出行成本。这种选择虽然看似低调,但也反映了他们在经济上的窘迫状态。对于有一定经济能力的老赖,私家车仍然是短途出行的主要工具,因为私家车既能提供便利,又能避免身份暴露的风险。

3.2 长途出行的交通工具偏好

在长途出行方面,老赖的选择受到更多限制。由于无法乘坐高铁和飞机,他们往往只能选择普通列车硬座或长途汽车作为主要交通工具。这些工具虽然耗时较长,但成本较低,且身份核查相对宽松,符合老赖对低成本和低风险的需求。

值得一提的是,一些老赖可能会通过拼车或包车的方式进行长途出行。这种方式虽然成本较高,但可以有效规避公共交通的身份核查,满足他们对隐蔽出行的需求。然而,这种方式也存在一定法律风险,一旦被发现,可能会面临更严厉的处罚。

4. 老赖出行方式的案例分析

为了更直观地了解老赖的出行偏好,我们可以结合一些实际案例进行分析。例如,某地一名老赖因拒不履行法院判决被列入失信名单后,多次通过拼车方式进行跨省出行,试图逃避执行。然而,最终由于拼车司机的举报,他被执行人员成功拦截。

这个案例反映了老赖在出行方式选择上的隐蔽性需求,同时也揭示了这种方式的局限性。尽管拼车能够暂时规避身份核查,但随着执行手段的升级,老赖的出行行为越来越难以隐藏。这也提醒我们,法律的威慑力正在不断增强,老赖的出行空间正在被进一步压缩。

另一个案例中,一名老赖长期使用共享单车和步行作为主要出行方式,以减少与外界的接触。虽然这种方式看似低调,但也严重限制了他的活动范围,反映了法律限制对其生活的深远影响。通过这些案例,我们可以看到老赖在出行方式选择上的无奈与挣扎,也更加理解他们对低调交通工具的依赖。

5. 老赖出行方式的社会影响与反思

老赖的出行方式选择不仅是个体行为,也对社会产生了一定影响。一方面,法律对老赖的出行限制体现了司法的公平与威严,有效遏制了失信行为;另一方面,一些老赖通过非正规渠道规避限制,也对社会管理提出了新的挑战。

例如,一些老赖使用他人身份购票或通过拼车等方式出行,不仅增加了执法难度,也可能对其他公民造成潜在风险。这种行为提醒我们,完善失信惩戒机制的同时,还需加强对非正规出行渠道的监管,以确保法律的执行效果。

此外,老赖的出行方式选择也反映了社会诚信体系建设的迫切性。只有通过加强信用教育和法律宣传,才能从根本上减少失信行为的发生,降低老赖对隐蔽出行方式的依赖。

综上所述,老赖的出行方式受到法律限制、心理需求和经济状况的多重影响。他们往往更倾向于选择低成本、低调的交通工具,如普通列车、长途汽车、共享单车等,以规避身份核查和执行风险。然而,这种选择也反映了他们在社会中的困境与无奈。

对于老赖而言,唯一的出路在于主动履行法律义务,摆脱失信身份,恢复正常的生活和出行自由。而对于社会来说,完善失信惩戒机制、加强诚信体系建设,是减少老赖现象、维护社会公平的重要举措。希望通过本文的分析,能够让更多人了解老赖出行的真实情况,也为相关政策的制定提供一定的参考。