限高和限制出行是一样的吗(限高与限制出行的区别解析)

限高和限制出行是一样的吗?限高与限制出行的区别解析

在日常生活中,我们经常听到“限高”和“限制出行”这两个词,尤其是在涉及失信被执行人或特定法律制裁的情况下。这两个概念看似相似,但实际上在法律定义、适用范围和具体执行方式上存在显著差异。本文将从概念解析、法律依据、执行对象、影响范围以及实际案例等多个角度,深入探讨限高与限制出行的区别,帮助读者更清晰地理解两者的含义及适用场景。无论你是法律从业者,还是普通民众,了解这些差异都能帮助你更好地维护自身权益或规避相关风险。接下来,我们将逐一剖析这两个概念的内涵与外延。

一、限高与限制出行的基本概念

1. 什么是限高?

限高,全称“限制高消费”,是法院对失信被执行人或特定人员采取的一种强制措施,旨在通过限制其非必要的高消费行为,迫使其履行法律义务。限高通常适用于那些拒不执行法院判决、裁定的人员,例如欠债不还的“老赖”。

限高的核心在于限制被执行人在生活中的某些非必需性消费,比如购买高档商品、乘坐飞机头等舱或高铁商务座等。这种措施并非完全剥夺其基本生活权利,而是通过经济层面的约束,促使其尽快履行义务。值得注意的是,限高的实施需要有明确的法律依据,通常由法院根据相关法律法规发布限高令。

2. 什么是限制出行?

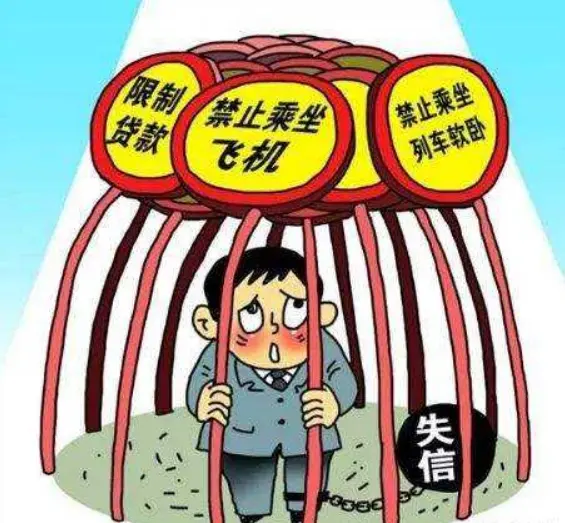

限制出行,顾名思义,是指通过法律手段对特定人员的行动自由进行一定程度的限制,通常涉及禁止其离开特定区域或国家。限制出行多见于刑事案件、行政处罚或涉及国家安全的场景中,例如犯罪嫌疑人、被告人或某些特殊身份的人员。

与限高不同,限制出行的重点在于对个人行动范围的约束,可能包括禁止出境、限制离开居住地等。这种措施直接影响到个人的基本自由,因此其执行通常更为严格,且需要更高层次的法律授权。尤其是限制出行,往往与司法程序或国家安全密切相关,适用对象和场景与限高有明显区别。

二、限高与限制出行的法律依据

3. 限高的法律依据

限高的法律依据主要来源于《中华人民共和国民事诉讼法》以及最高人民法院的相关司法解释。根据《民事诉讼法》第255条规定,法院有权对失信被执行人采取限制消费措施,以保障债权人的合法权益。

此外,最高人民法院发布的《关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》进一步明确了限高的具体内容和执行方式。例如,限制被执行人乘坐飞机、列车软卧、高铁商务座等高消费交通工具,以及禁止其在高档场所消费等。这些规定为限高的实施提供了明确的法律支持。

4. 限制出行的法律依据

限制出行的法律依据则更为广泛,涉及《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国出境入境管理法》等多部法律法规。例如,《刑事诉讼法》第66条规定,对于可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取限制出境措施。

此外,《出境入境管理法》中也明确了国家机关有权对特定人员限制出境,以维护国家安全或社会秩序。相较于限高,限制出行的法律依据更注重对公共利益的保护,因此其适用条件和程序更为严格。尤其是涉及出境限制时,往往需要经过多部门联合审批。

三、适用对象与范围的差异

5. 限高的适用对象与范围

限高的适用对象主要是失信被执行人,即那些被法院判决后拒不履行义务的人员。例如,欠债不还、拒不支付赡养费或抚养费等行为,均可能导致被列入失信名单并受到限高处罚。

限高的范围主要集中在经济消费领域,例如禁止购买奢侈品、限制高档娱乐活动等。值得注意的是,限高并不会直接限制个人的基本生活需求,如购买食品、支付医疗费用等。限高的目的是通过经济压力,促使被执行人履行义务,而非完全剥夺其生存权利,因此其影响范围相对有限且具体。尤其是对高消费行为的限制,是限高的核心内容。

6. 限制出行的适用对象与范围

限制出行的适用对象则更为广泛,既包括刑事案件中的犯罪嫌疑人、被告人,也可能涉及行政处罚对象或特定职业人员。例如,某些国家机关工作人员因涉及国家机密,可能被限制出境。

限制出行的范围通常涉及个人的行动自由,如禁止离开居住地、限制出境等。与限高不同,限制出行直接影响到个人的基本权利,因此其执行往往伴随着严格的法律程序。此外,限制出行的影响范围可能更广,甚至会影响到个人的工作和生活安排,因此其适用需更加谨慎,尤其是在涉及基本人权时。

四、执行方式与实际影响的对比

7. 限高的执行方式与影响

7.1 执行方式

限高的执行方式主要通过法院发布限制消费令,并将相关信息录入全国失信被执行人名单系统。一旦被列入该名单,相关人员在购买机票、预订酒店等高消费场景中会被系统拦截,无法完成交易。

此外,限高还可能通过联合信用惩戒机制,与银行、航空公司等机构合作,确保限制措施落到实处。例如,失信被执行人可能无法办理高额信用卡或贷款,这种多部门协作的方式大大提高了限高的执行效率,尤其是对失信行为的震慑作用显著。

7.2 实际影响

限高对个人的实际影响主要体现在经济和生活方式上。例如,无法乘坐高铁商务座可能导致出行不便,而无法购买高档商品则可能影响其社会地位或面子问题。然而,限高并不会直接剥夺其基本生活权利,因此其影响更多是间接性的。

8. 限制出行的执行方式与影响

8.1 执行方式

限制出行的执行方式则更为直接,通常由公安机关或边检部门负责实施。例如,通过在出入境管理系统中设置限制,确保相关人员无法办理护照或通过边检。此外,某些情况下还可能通过电子监控或社区监管,确保其不离开指定区域。

这种执行方式对个人的约束力更强,且往往涉及多部门的联合行动。例如,公安、边检和法院可能共同参与,确保限制措施的有效性。尤其是对出境限制的执行,通常需要严格的程序和审批。

8.2 实际影响

限制出行对个人的实际影响更为直接和深远。例如,无法出境可能导致其无法参加国际会议或探亲,甚至影响到职业发展。此外,限制出行还可能对个人的心理产生较大压力,因为其直接涉及到自由的丧失。

五、实际案例分析

9. 限高案例分析

以某失信被执行人张某为例,张某因拖欠银行贷款被法院判决为失信被执行人,并被列入限高名单。在限高期间,张某尝试购买飞机头等舱机票时被系统拦截,最终只能选择普通交通工具出行。

这一案例表明,限高通过对高消费行为的限制,有效迫使失信人员感受到经济压力,从而促使其履行义务。尤其是在现代社会,信用体系的完善使得限高的执行效率大大提高。

10. 限制出行案例分析

以某刑事案件嫌疑人李某为例,李某因涉嫌经济犯罪被公安机关限制出境。在案件审理期间,李某多次尝试通过非法途径出境,但均被边检部门拦截,最终不得不配合调查。

这一案例显示,限制出行对个人的行动自由有直接且强有力的约束,尤其是在涉及公共安全或司法程序时,限制出行的执行力度远超限高。

通过以上分析可以看出,限高与限制出行虽然都属于法律约束措施,但其在概念、法律依据、适用对象、执行方式及实际影响等方面存在显著差异。限高主要针对失信被执行人,通过限制高消费行为促使其履行义务;而限制出行则更广泛地涉及行动自由的约束,适用场景多与司法程序或国家安全相关。

对于普通民众而言,了解这两者的区别有助于更好地维护自身权益,避免因失信或违法行为陷入法律困境。同时,建议相关人员在面对限高或限制出行措施时,积极与法律专业人士沟通,寻求合法途径解决问题。无论是限高还是限制出行,其最终目的都是维护社会公平与正义,因此遵守法律、诚信行事才是长久之计。