限高人员出行方式限制多久(限高人员出行限制时长解析)

限高人员出行方式限制多久(限高人员出行限制时长解析)

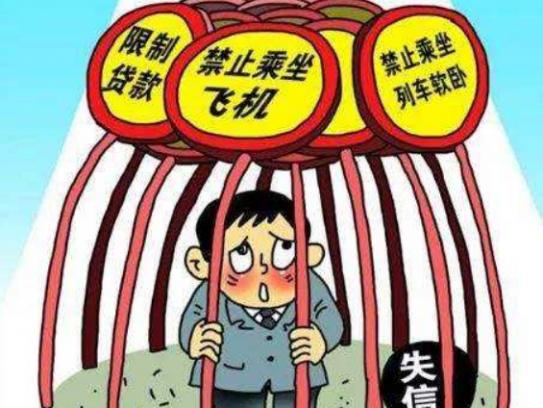

本文将深入探讨限高人员(即被限制高消费人员)在出行方式上所受到的限制及其具体时长。通过分析相关法律法规、司法解释以及实际案例,本文将为您详细解析限高人员在飞机、高铁、轮船等交通工具上的限制时长,以及限制解除的条件和流程。无论您是想了解限高政策的具体内容,还是希望知道如何应对出行限制,这篇文章都将为您提供全面且实用的信息。让我们一起走进限高人员出行限制的法律框架,揭开其背后的时间规定和影响因素。

1. 什么是限高人员及其出行限制的法律依据

限高人员是指因未履行法院生效判决或裁定,被人民法院依法列入失信被执行人名单,并对其采取限制高消费措施的个人或单位。这项措施旨在通过限制其非必要高消费行为,促使其尽快履行法律义务。出行限制作为高消费限制的重要组成部分,直接影响到限高人员的日常生活和工作。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院的相关司法解释,限高人员的出行限制主要体现在禁止乘坐飞机、动车组列车(G字头、D字头、C字头)一等以上座位,以及其他非生活和工作必需的交通工具。值得注意的是,法律并未明确规定限制的具体时长,而是与失信被执行人名单的纳入和移出挂钩,这一点将在下文详细解析。

1.1 限高人员的认定标准

限高人员的认定通常由人民法院根据具体案件情况决定。当被执行人未按期履行生效法律文书确定的义务,且存在拒不履行、规避执行等行为时,法院可将其纳入失信被执行人名单,并发布限制高消费令。

这一认定过程涉及多个环节,包括法院调查、证据收集以及失信行为的判定。核心在于被执行人是否存在主观恶意,拒不履行的态度往往是法院作出限高决定的关键因素。

1.2 出行限制的具体表现

出行限制主要针对高消费交通工具,例如禁止乘坐飞机、限制购买高铁一等座及以上座位等。此外,部分限高人员还可能被禁止乘坐豪华游轮或参与高消费旅游项目。

这些限制措施并非一刀切,法院会根据案件的具体情况和被执行人的实际需要,保留其基本生活和工作所需的出行权利。例如,必要的工作出差或紧急医疗需求可能被允许,但需提前向法院申请并获得批准。

2. 限高人员出行限制的时长是如何确定的

限高人员出行限制的时长并没有一个固定的时间标准,而是与失信被执行人名单的纳入和移出时间密切相关。只要被执行人未履行法律义务或未达成和解,限制措施就可能持续存在。这意味着限制时长可能从几个月到几年不等,具体取决于被执行人的还款情况和法院的裁定。

根据最高人民法院的相关规定,失信被执行人名单的纳入期限一般为两年,但如果被执行人在此期间仍未履行义务,法院可延长限制时间。相反,若被执行人主动履行义务或达成和解,限制措施可提前解除。以下将从几个关键因素分析限制时长的不确定性。

2.1 失信名单的纳入期限

失信被执行人名单的纳入期限一般为两年,这是最高人民法院在《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》中明确的内容。但这并不意味着限制出行的时间固定为两年,因为法院有权根据实际情况调整期限。

例如,如果被执行人在两年内仍未履行义务,且有证据表明其有能力履行但故意规避,法院可能会延长限制时间。反之,若被执行人在短时间内履行了部分义务,法院也可能提前将其移出失信名单。

2.2 履行义务与限制解除的关系

限高人员出行限制的解除与履行法律义务直接挂钩。只要被执行人完全履行了法院判决或裁定确定的义务,法院会及时将其从失信名单中移除,出行限制也将随之解除。

值得注意的是,即使未完全履行义务,被执行人也可以通过与申请执行人达成和解协议,申请法院暂时解除限制。例如,分期偿还债务并得到对方同意后,法院可能会根据实际情况暂停限制措施。

3. 出行限制对限高人员生活的影响

出行限制对限高人员的生活和工作影响深远,尤其是在现代社会中,交通工具的选择往往与效率和成本息息相关。无法乘坐飞机或高铁一等座,可能导致限高人员在商务出行中错失重要机会,甚至影响其职业发展。

此外,出行限制还可能对个人形象和社会关系造成负面影响。被列入失信名单的信息是公开的,亲朋好友或商业伙伴可能因此对其产生信任危机。因此,尽早履行义务是摆脱限制的最佳途径。

3.1 工作与商务出行的挑战

对于需要频繁出差的商务人士而言,出行限制无疑是一大障碍。无法乘坐飞机或高铁一等座,可能会导致行程时间大幅延长,错失重要会议或商机。

在这种情况下,限高人员可以向法院提出临时解除限制的申请,但需提供充分的证据证明出行的必要性,例如工作合同、会议邀请函等。法院会根据具体情况酌情处理,但审批过程可能较为复杂,提前规划显得尤为重要。

3.2 日常生活中的不便

出行限制不仅影响工作,也会对日常生活造成诸多不便。例如,无法通过飞机快速探亲或处理紧急事务,可能导致家庭关系紧张或个人事务延误。

此外,出行限制还可能引发心理压力。被贴上“失信人”的标签,限高人员在社会交往中可能会感到自卑或被孤立。因此,积极沟通与解决债务问题是恢复正常生活的关键。

4. 如何解除限高人员的出行限制

解除限高人员的出行限制并非无路可走,只要满足一定条件,限制措施可以被撤销或暂停。以下将从履行义务、申请临时解除以及法律救济三个方面,详细介绍解除限制的具体途径。

需要强调的是,解除限制的核心在于被执行人的主动配合和法院的裁定。无论是完全履行义务还是申请临时解限,都需要提供充分的证据和合理的理由,诚信态度是赢得法院支持的重要因素。

4.1 完全履行法律义务

最直接的解除限制方式是完全履行法院判决或裁定确定的义务。一旦债务清偿完毕,被执行人可向法院申请从失信名单中移除,出行限制也将随之解除。

在实际操作中,被执行人需提交相关证明材料,例如转账记录、还款凭证等。法院核实后,会在一定时间内更新失信名单信息,恢复被执行人的正常权利。

4.2 申请临时解除限制

如果无法立即履行全部义务,被执行人也可以申请临时解除出行限制,但需证明出行的必要性,例如紧急医疗需求、重要工作任务等。

申请临时解限时,被执行人需向法院提交书面申请,并附上相关证明材料。法院会根据申请理由和案件情况,决定是否批准临时解限。需要注意的是,这种临时解限通常有时间和范围限制,并非永久解除。

4.3 寻求法律救济

如果限高人员认为法院的限制措施存在错误或不当,可以通过法律救济途径提出异议。依据《民事诉讼法》的规定,被执行人有权向法院申请复议或提起诉讼,请求撤销失信名单或限制措施。

在这一过程中,聘请专业律师协助处理尤为重要。律师可以帮助梳理案件细节,准备充分的证据材料,最大程度维护被执行人的合法权益,提高胜诉可能性。

5. 限高人员出行限制的注意事项

对于限高人员而言,了解出行限制的相关规定和注意事项,可以有效避免不必要的麻烦。以下是一些实用建议,帮助限高人员在限制期间合理规划生活和工作。

首先,限高人员应及时了解自己的失信状态和限制范围,避免因不了解规定而触碰红线。其次,积极与债权人沟通,争取达成和解协议,尽早解除限制是根本解决之道。

5.1 查询失信信息

限高人员可以通过中国执行信息公开网或其他官方渠道查询自己的失信信息,了解具体的限制范围和期限。这有助于合理安排出行计划,避免因信息不对称导致的麻烦。

此外,定期关注失信名单的更新情况也很重要。如果已履行义务但限制未解除,需及时联系法院核实情况,确保自己的权益不受损害。

5.2 合理规划出行方式

在限制期间,限高人员应选择符合规定的交通工具出行,例如普通列车、长途汽车等。虽然这些方式可能不如飞机或高铁便捷,但可以满足基本出行需求。

同时,尽量避免不必要的长途出行,将工作和生活范围控制在可控区域内,减少限制带来的不便。